在某一天的长江边,救援队老李接到指令:有车辆坠江,急需打捞。他麻利地从装备箱抽出个背包大小的黄色气囊,接上气泵——5分钟后,一个能承载3吨重物的充气式TPU打捞气囊就稳稳悬浮在江面。这种看似普通的黄色布料,正在改写水上救援的速度法则。

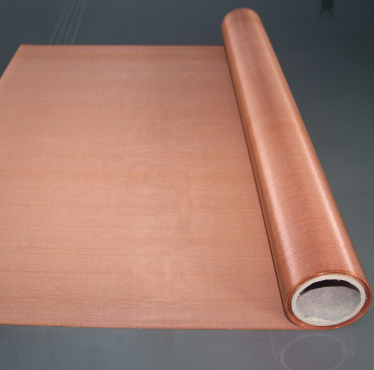

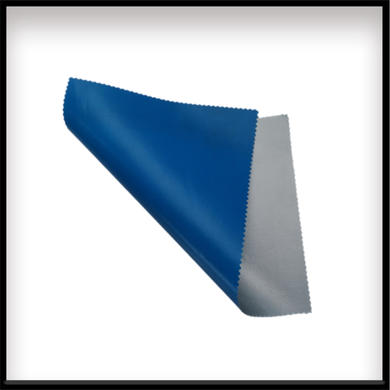

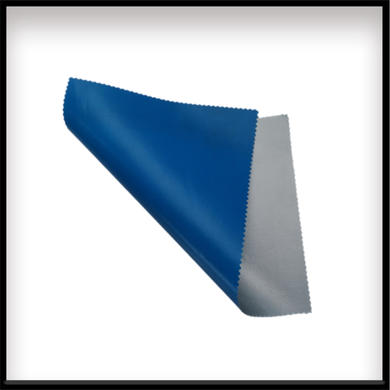

操作这种神器其实比搭帐篷还简单。第一步是场地准备,找到坠物点后,先清理水面漂浮物,确保气囊展开区域没有尖锐礁石。老李习惯把气囊平铺在救援艇甲板上,此时它像块厚实的瑜伽垫,表面布满蜂窝状纹理——这是TPU材质特有的抗撕裂结构,比普通橡胶强3倍。接着检查气泵接口,那个带防错插设计的蓝色接头,必须听到“咔嗒”声才算锁紧,这个细节在黑暗中救过不少次场。

充气环节最考验节奏感。按下气泵开关后,要双手扶住气囊边缘引导气流。新手常犯的错误是让气囊自由膨胀,结果在风中打转。正确做法是像摊煎饼那样,从中心向四周轻轻按压,让空气均匀填充每个气室。当看到压力表指针进入绿色区域时,立刻关闭气泵——多充5秒都可能让接缝处鼓包。这时气囊已经变成个巨大的香蕉形浮筒,表面那些反光条在探照灯下格外醒目。

下水定位才是真功夫。老李总让两名队员各拽一根牵引绳,像放风筝似的把气囊慢慢送到坠物上方。关键是要让气囊底部的磁吸点对准车辆顶部,这个得靠水下声呐配合。当气囊接触到车顶时,会发出“噗”的闷响,这时快速启动自锁阀门——那些隐藏在接缝里的单向阀会瞬间锁死空气,哪怕被礁石刮破也不会漏气。最后启动牵引绞车,听着气囊在水下发出“滋滋”的摩擦声,坠物就会像被巨手托起般浮出水面。

收尾工作同样不能马虎。打捞完成后要先用泄压阀放气,那个红色阀门转半圈就能听到气流声。等气囊变软后,像卷被子那样从一端开始卷,排出残留空气。最后用卡扣固定成背包状,整个收纳过程不超过3分钟。老李特别强调,每次使用后要用淡水冲洗接缝处,那些看不见的盐分结晶会腐蚀TPU涂层——这个习惯让他的气囊用了三年还像新的一样。

这种TPU打捞气囊最绝的是环境适应性。去年冬天在黄河救援,水面漂浮着碎冰,传统橡胶气囊早被划破了,而TPU材质的蜂窝结构硬是扛住了冰块撞击。更神奇的是它的温度适应性,从零下30度的东北到50度的沙漠工地,充气时间始终稳定在5分钟内。现在连消防队都开始配备,有次高层火灾救援,他们把气囊当救生气垫用,从15楼跳下的消防员落地时像掉进棉花堆。

当看到老李和队友们用这个黄色气囊把坠江车辆稳稳托起,岸边群众爆发出掌声时,就知道这种能5分钟展开的救援神器,正在把“黄金救援时间”重新定义。毕竟在生死时速的现场,每快一秒,就多一分希望。